Dios mío, Dios Uno y Trino,

estás aquí con tu Espíritu de Amor,

enciende mi alma con tu fuego divino,

te adoro, te amo, te espero.

Sólo la Iglesia Católica, depositaria y custodia de la Verdad Revelada, cree en Dios Uno y Trino. Todas las otras religiones creen en Dios como Uno, pero no como Trino, y es por Jesucristo, por su revelación, por quien la Iglesia conoce, como no lo conoce ninguna otra iglesia, cuál es el secreto íntimo de Dios, es decir, que en Él hay Tres Personas Divinas y una sola deidad.

Jesús revela que Dios es Uno y Trino en muchos pasajes: en el bautismo de Juan (Mt 3, 16-17); en la promesa del envío del Espíritu Santo (Jn 14, 15-17. 15, 26); en la oración por sus perseguidores (Jn 17); en la misión encomendada a los discípulos (Mt 28, 19).

Pero Jesús no se contenta con solo hacernos saber que Dios es Uno y Trino, Uno en Naturaleza y substancia, y Trino en Personas, las Tres Personas de igual majestad y poder.

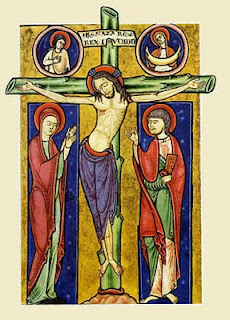

Su sacrificio y muerte en cruz persiguen otro objetivo, más grande que la sola revelación de la constitución íntima de Dios: por medio de su sangre derramada en la cruz, Jesús nos dona su gracia, y con su gracia, el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo, las Personas del Padre y del Hijo. Jesús va más allá de la mera revelación, ya que por medio de su Sangre derramada en la cruz, la sangre que sale de su Corazón traspasado en la cruz, Él, en cuanto Dios -junto a su Padre-, efunde el Espíritu Santo, la Tercera Persona de la Santísima Trinidad, la Persona-Amor de la Trinidad, para que el Amor de Dios inhabite en las almas de los hombres.

Al donarnos la gracia santificante, la Trinidad se hace presente en nuestra alma con las particularidades hipostáticas de las Personas , es decir, con la gracia santificante, se hacen presentes el Espíritu Santo, como emanación y prenda del amor paternal, el Hijo como esplendor de la gloria del Padre , y conocemos al Padre en el Hijo y por medio del Hijo . La Presencia de las Tres Divinas Personas, es el objetivo último de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, y esto es algo infinitamente más grande que la mera revelación de que Dios es Uno y Trino, aún cuando esta revelación sea en sí misma un misterio enorme de amor por parte de Dios.

Y orgánicamente unida con esta presencia, está la especial inhabitación personal del Espíritu Santo, prenda y depositario del amor intradivino . El Espíritu Santo inhabita en el alma del justo de un modo análogo a como la Segunda Persona de la Trinidad, el Verbo de Dios, inhabita en la naturaleza humana de Jesús de Nazareth: análogamente, porque mientras la inhabitación del Verbo es hipostática, la inhabitación del Espíritu Santo es menos perfecta: es moral, pero significa que el Espíritu Santo toma posesión del alma y del cuerpo de aquel en quien inhabita. Esto es lo que fundamenta la frase de San Pablo: “El cuerpo es templo del Espíritu Santo” (1 Cor 6, 19).

El Espíritu Santo, donado por Cristo en la cruz, al ser traspasado su Corazón por la lanza del soldado romano, comunica la vida trinitaria al alma , y esto se debe al excesivo –e igualmente inimaginable, incomprensible, inagotable- amor de Dios por el hombre (1 Jn 3, 1), por el cual no se contenta con convertirlo en amigo suyo, sino que quiere hacerlo partícipe de la naturaleza divina , es decir, quiere elevarlo y colocarlo tan cerca de sí, como el hierro candente está cerca del fuego que lo abrasa.

Santa Teresa de Ávila, en sus Moradas, representa a Dios con un brasero lleno de brasas ardientes, de donde saltan chispas, que son las que encienden al alma en el fuego del Amor divino: el Espíritu Santo, más que una chispa, es ese mismo Fuego, que es enviado al interior del alma, para encenderla y abrasarla en el Amor de Dios, así como un trozo de carbón, de madera o de hierro, se incendian y se vuelven incandescentes, al ser abrasados por las llamas del fuego.

Dios, por la infinita potencia de su amor insondable, atrae hacia sí nuestra humanidad, la sumerge en sí y se le comunica. El que es luz y fuego de eterno amor, cuando abrasa a su criatura, sin aniquilarla, ni cambiar su esencia, la penetra con su calor, con su luz, con su santidad, de manera que la criatura se llena de Dios y es elevada a una forma de vida divina .

La criatura se hace semejante a Dios, tanto más perfectamente cuanto, por pureza más se convierte en terso espejo de la divinidad y refleje los rayos de la belleza divina, o sea, cuanto más se transforma en luz, penetrada por la luz divina, como un globo de cristal, que absorbe y reverbera los rayos del sol. Con ello, el alma llega a semejarse tanto a la divinidad, que podríamos decir con razón con los Santos Padres, que se ha hecho “deiforme”, que es la transfiguración y participación de la humanidad en la naturaleza y la santidad de Dios.

Dios nos quiere semejantes a Él, en su corazón, en unión con Él, que es el Ser y la verdadera Vida.

Además de la participación en la naturaleza divina, Dios se nos da a sí mismo: las Personas de la Santísima Trinidad moran en nosotros, habitan en nosotros: “A quien me ama, mi Padre lo amará y los dos vendremos con Él” (Jn 14, 23). “Dios es Amor: quien permanece en el Amor permanece en Dios y Dios con Él” (1 Jn 4, 16), nos asegura San Juan. Y San Pablo: “¿Habéis olvidado que sois templo de Dios…?” (1 Cor 3, 16); “Porque nosotros somos templo de Dios vivo” (1 Cor 6, 16).

La auto-donación de las Personas de la Trinidad comienza con la llegada del Espíritu Santo al alma, enviado por Jesucristo y por el Padre.

El Espíritu Santo viene a nosotros para habitar en nuestras almas, para quedarse con nosotros y estar en nosotros. El Espíritu de Dios, con su fuerza, nos transforma en imágenes de la divinidad, y lo lleva a cabo no desde lejos o desde fuera, sino iluminando y transformando el alma como una luz y un fuego que actúa desde dentro y la penetra en todas sus fibras, en lo más íntimo del ser. Se nos ha dado como prenda en nuestro corazón (2 Cor 1, 1-22) para que no nos quede duda de que trata verdaderamente de proporcionarnos la plenitud de gloria y la herencia de los hijos de Dios, lo cual consiste en algo inimaginable para el hombre: la comunión de vida y de amor con las Personas de la Trinidad, en el seno íntimo de la Trinidad, por toda la eternidad.

Se trata de una morada especial de la Santísima Trinidad en nosotros, no porque Dios esté en sí más o menos presente, sino porque el alma misma se cierra o se abre para recibir su presencia.

Es por esto que San Agustín dice: “Dios está presente en todas partes y por completo, pero habita sólo en quienes lo reciben como su bienaventurado templo” . El alma y el cuerpo del hombre se convierten en templo de la Trinidad, en donde inhabita el Espíritu Santo, el cual debe ser honrado, respetado, amado y adorado, de modo análogo a como Jesús, el Hijo de Dios, es honrado, respetado, amado y adorado en sus templos y en los sagrarios.

A Santa Teresa de Ávila, Dios le muestra que el alma es como una morada con siete habitaciones concéntricas en cuyo centro, la séptima, reside Dios mismo, el Rey de la gloria. “Aquí se le comunican todas Tres Personas, y la hablan, y la dan a entender aquellas palabras que dice el Evangelio que dijo el Señor: que vendría Él y el Padre y el Espíritu Santo a morar con el alma que le ama y guarda sus mandamientos”.

Cuando Sor Isabel de la Trinidad comprendió que las Tres Personas habitaban en ella, afirmó que su cielo comenzaba ya en la tierra .

Ahora bien, con la inhabitación en nosotros, las Personas de la Santísima Trinidad establecen una relación personal y nos ofrecen un don particular: el Amor divino, el cual debe ser correspondido por el alma, según el dicho: “Amor con amor se paga”.

Al respecto, Carlos de Foucald escribe: “De cuando en cuando, baja los ojos hacia el pecho, recógete un segundo y di: ‘Estás aquí, Dios mío, te amo’. Eso no te desviará del cumplimiento de tus deberes, no te robará más que un segundo, y todo lo que hagas te saldrá mejor porque tendrás una ayuda, menuda ayuda. Poco a poco tomarás la costumbre y acabarás sintiendo continuamente en ti esa dulce compañía, este Dios de nuestro corazón. Entonces permaneceremos cada vez más unidos a Dios, y viviremos la misma vida, idéntica”.

Debido a que por la comunión sacramental Jesús viene al alma, y una vez en el alma, sopla el Espíritu Santo en el alma, el cual nos une al Hijo y en el Hijo tenemos acceso al Padre, podríamos paragonar a Carlos de Foucauld, y decir, después de la comunión: “Dios mío, Dios Uno y Trino, estás aquí con tu Espíritu de Amor, enciende mi alma con tu fuego divino, te adoro, te amo, te espero”.