(Domingo

XVII - TO - Ciclo A – 2017)

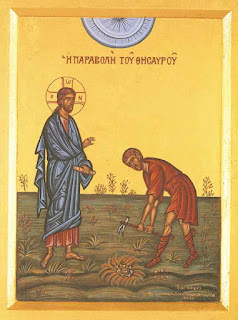

“El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en

un campo…” (Mt 13, 44-52).

Puesto que no sabemos cómo es el Reino de Dios, ya que no

tenemos experiencia de la vida eterna y de la bienaventuranza, Jesús nos lo

describe con tres imágenes: un tesoro escondido en un campo, un negociante que

descubre una perla de gran valor, y una red con peces, de los cuales se

conservan los buenos y se descartan los que ya no sirven.

En las tres imágenes, lo que hay en común es algo de mucho

valor: un tesoro, una perla, una red de peces que, aunque hay algunos malos, la

mayoría sirve. En las tres imágenes, con las que se compara al Reino de Dios,

el Reino es equiparado a alguna cosa –desconocida, misteriosa-, que vale mucho;

tanto, que justifica que, el que lo quiera comprar, esté decidido a “venderlo

todo”. Es algo valioso y que proporciona alegría cuando se lo adquiere, tal

como el hombre de la parábola, que “vende todo lo que tiene” y “lleno de

alegría”, “compra el campo”.

Ahora bien, ¿qué es este elemento misterioso –tesoro, perla,

peces-, que constituye el Reino de los cielos y por cuya posesión vale la pena venderlo

todo? Para Santo Tomás de Aquino[1], el

tesoro escondido es la eternidad –obviamente, la eternidad bienaventurada en la

visión beatífica de la Trinidad, y no la eternidad del Infierno. En Homilía

sobre el Credo, Santo Tomás afirma que el término final de todos nuestros

deseos es “la vida eterna”, en la cual “el hombre se une con Dios” y en donde

el hombre, hecho por Dios y para Dios, ve cumplidos todos sus deseos, porque en

esa unión encuentra mucho más de lo que podría llegar a desear o esperar. Dice así

Santo Tomás: “Es lógico que la meta de todos nuestros deseos, es decir, la vida

eterna, sea mencionado en el Credo, al final de todo lo que se nos propone

creer: “Y la vida eterna. Amén.” En la vida eterna está la unión del hombre con

Dios.. la alabanza perfecta..., y el cumplimiento de todos nuestros deseos,

porque cada uno de los bienaventurados poseerá aún más de lo que puede desear y

esperar”.

Para

Santo Tomás, el Reino de Dios no puede consistir nunca en algo creado, en algo

que pertenezca a esta vida terrena, al tiempo y a la historia, porque nada de

lo creado puede satisfacer al hombre de modo perfecto, desde el momento en que

la sed de felicidad, inscripta en el alma humana como un sello desde el

instante mismo de su creación, solo puede ser saciada con Dios y su Amor. Dice así

Santo Tomás, citando también a San Agustín: “En esta vida, nadie puede cumplir

todos sus deseos. Nunca nada creado podrá satisfacer al hombre perfectamente.

Sólo Dios satisface infinitamente. Por esto, sólo en Dios tenemos descanso,

como lo dice San Agustín: “Nos has hecho par Ti, Señor, y nuestro corazón está

inquieto hasta que descanse en Ti”[2].

En la vida eterna, dice Santo Tomás, los bienaventurados

verán extra-colmados sus deseos y de manera tal, que desbordarán de gloria y

alegría, porque las verdaderas delicias, y los verdaderos deleites –no los

sensuales ni los pecaminosos de cualquier orden, sino ante todo los amores

espirituales verdaderos y buenos, como el amor de amistad, el amor esponsal, el

amor filial, y todo tipo de amor humano bueno-, encontrarán en el cielo su

realización plena y perfecta. Continúa Santo Tomás: “Ya que en la patria

celeste los santos poseerán a Dios perfectamente, es evidente que no sólo su

deseo será colmado sino que desbordarán de gloria. Por esto dice el Señor:

“Entra en el gozo de tu Señor” (Mt

25, 21) Y San Agustín dice a este propósito: “No todo el gozo entrará en los

que se alegrarán. En cambio, ellos entrarán del todo en el gozo eterno”. En un

salmo se dice: “Quisiera contemplarte en tu santuario, ver tu poder y tu

gloria.” (Sal 62, 3) y en otro: “el

Señor te dará lo que desea tu corazón” (Sal

37, 4). Cuando uno desea las delicias verdaderas es aquí donde se encuentra la

delectación suprema y perfecta porque consistirá en el bien supremo que es Dios

mismo: “A tu derecha, delicias por siempre” (Sal 15, 11).

“El

Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en un campo…”. Si el tesoro

escondido es la eternidad bienaventurada en los cielos, entonces en la tierra,

el tesoro escondido es la Eucaristía, porque la Eucaristía es Dios Hijo en

Persona, que es la eternidad en sí misma. Si los católicos entendiéramos y

verdaderamente apreciáramos que la Eucaristía es el tesoro escondido en ese

campo celestial que es la Iglesia Católica, entonces no dudaríamos no solo en

vender todo lo que tenemos, con tal de adquirirlo, sino que daríamos nuestras

vidas, con tal de adquirir el campo y su tesoro; si los católicos

verdaderamente consideráramos y apreciáramos a la Eucaristía y a la Santa Misa

como el tesoro escondido de la parábola, no dudaríamos en pedir la muerte,

antes que perder la gracia por un pecado mortal o venial deliberado, porque

perdida la gracia, se pierde toda posibilidad de acceder al tesoro más valioso

que infinitos cielos eternos, el Cuerpo de Jesús, glorioso y resucitado en la

Eucaristía.

No hay comentarios:

Publicar un comentario